Toa Dobun Shoin University Memorial Center Research Series

Building Ties between Japan and China:

The Lives and Times of Tōa Dōbun Shoin Founders, Students, and Leaders

Fujita Yoshihisa

Translated by Douglas Robertson Reynolds and Paul Sinclair

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

英訳版『日中に懸ける──東亜同文書院の群像』

藤田佳久著

ダグラス・ロバートソン・レイノルズ、ポール・シンクレア訳

A5判/上製カバー装 216頁 ISBN 978–4–86333–208–9 C3020

本体価格3,000円(税込3,300円) 2024年3月発行

愛知大学の前身校の東亜同文書院。1901年上海に開設し1945年に廃止された、幻の名門校の軌跡をたどる。激動の時代に日中の懸け橋となった人物たち、戦後の書院生の姿を描き出す初の英訳版。

著者・翻訳者紹介

Author(著者)

Fujita Yoshihisa. 藤田佳久 愛知大学名誉教授

Translators(翻訳者)

Douglas Robertson Reynolds. ダグラス・ロバートソン・レイノルズ(1944-2020)

Paul Sinclair. ポール・シンクレア カナダ・レジャイナ大学経営学部准教授

主な内容(Contents)

Introduction

Chapter 1. Prologue

Chapter 2. Arao Sei Reconsidered

Chapter 3. The Foresight of Konoe Atsumaro

Chapter 4. Nezu Hajime: A Literary and Military Prodigy

Chapter 5. In the International Metropolis of Shanghai

Chapter 6. The Big Trip

Chapter 7. In the Eye of a Storm

Chapter 8. Some Shoin Graduates Become Shining Stars

Chapter 9. The Birth of Aichi University

Chapter 10. A Leap into the Future

Postscript

Chronology

Reference and Related Works

JAPANESE ANCIENT COINAGE I

A Catalogue of William Bramsen’s Collection in the National Museum of Denmark, Copenhagen

日本古貨幣カタログ 第1巻

デンマーク国立博物館(コペンハーゲン)所蔵のウィリアム・ブラムセンによるコレクション

Editor: Shin’ichi Sakuraki and Peter Kornicki

Publisher: The Japan Academy

Distributor: ARM Corporation

編集:櫻木晋一/ピーター・コーニッキー

発行:日本学士院

発売:あるむ

A4判/上製カバー装 262頁 ISBN 978-486333-196-9 C3021

本体価格 10,000円(税込11,000円) 2023年6月30日発行

日本古貨幣のコレクションを世界に紹介する JAPANESE ANCIENT COINAGE シリーズの第1巻。

デンマーク国立博物館が所蔵する、明治初期に二人のデンマーク人ブラムセンとクレブスによって収集された日本古貨幣1278枚(中国・韓国・ベトナム貨幣44枚を含む)について、詳細な貨幣情報の一覧とともにすべての原寸大カラー図版を収録。そのコレクションは、日本古代銭貨である皇朝銭から近世初期の銭貨、寛永通寳、古金銀、明治期以降の近代貨幣類に及ぶもので、古銭学研究者・収集家にとって必見の一書。

Authors(執筆者):

Shin’ichi Sakuraki(Professor, Asahi University)

Peter Kornicki(Emeritus Professor, University of Cambridge)

Nobuhisa Furuta(Former researcher, Institute of Oriental Currency)

Rasmus Holst Nielsen(Curator, National Museum of Denmark)

Michael Andersen(Head of Research, National Museum of Denmark)

Hisashi Takagi(Professor, Osaka University of Economics)

Coin authentification and appraisal(貨幣鑑定):

Nobuhisa Furuta

Contents

Forord (Rane Willerslev, Direktør, Nationalmuseet)

Preface (Rane Willerslev, Director General of the National Museum)

Acknowledgments (Shōichi Satō)

The Making of This Catalogue (Shin’ichi Sakuraki and Peter Kornicki)

The Royal Collection of Coins and Medals (Rasmus Holst Nielsen and Michael Andersen)

William Bramsen and Otto Krebs: Two Danish Coin Collectors in Meiji Japan (Peter Kornicki)

Bramsen’s Will and an Obituary (Peter Kornicki)

Catalogue of Bramsen’s Japanese Numismatic Books (Peter Kornicki)

The Coins of Japan (William Bramsen)

Notes on Japanese Iron Coins (William Bramsen)

Commentary on Bramsen’s Numismatic Writings (Shin’ichi Sakuraki)

A Short History of Currency in Premodern Japan: From the Introduction of Metal Currency to the Development of the Modern Japanese Yen (Hisashi Takagi)

The Gettan Numismatic Circle and the Bramsen Collection (Nobuhisa Furuta)

An Introduction to the Coins in the Bramsen Collection (Shin’ichi Sakuraki)

Catalogue of the Coins Collected by Bramsen and Krebs (Shin’ichi Sakuraki)

Section 1 Early coinage in Japan

Section 2 Coins of the Ryūkyū Kingdom

Section 3 Mochūsen 模鋳銭 (Copies of Chinese coins)

Section 4 Early modern period

Section 5 Kajiki-sen 加治木銭

Section 6 Kan’ei-tsūhō 寛永通寳—old series (pre 1668)

Section 7 Kan’ei-tsūhō 寛永通寳—new series

Section 8 Kan’ei-tsūhō 寛永通寳—4-mon coins

Section 9 Coins thought to have been minted in Nagasaki

Section 10 Hōei-tsūhō 寳永通寳—10-mon coins

Section 11 Tenpō-tsūhō 天保通寳—100-mon coins

Section 12 Bunkyū-eihō 文久永寳—4-mon coins

Section 13 Local currencies

Section 14 Essay coins

Section 15 Gold koban 小判

Section 16 Gold bu 分 and shu 朱

Section 17 Gold ōban 大判

Section 18 Gold five-ryō-ban 五両判

Section 19 Gold bu 分 and shu 朱 of Kōshū 甲州

Section 20 Assorted gold pieces

Section 21 Silver chōgin 丁銀

Section 22 Silver mameitagin 豆板銀

Section 23 Silver kirigin 切銀

Section 24 Silver monme-gin 匁銀 and nanryō-gin 南鐐銀

Section 25 Silver bu 分 and shu 朱

Section 26 Local silver coinage

Section 27 Silver plates

Section 28 Modern type coins

Section 29 Foreign (China, Korea, Vietnam)

Plates

刊行にあたって

JAPANESE ANCIENT COINAGE Ⅰの刊行にあたって

このたび、日本学士院による研究補助を受けて、JAPANESE ANCIENT COINAGE Ⅰ(『日本古貨幣カタログ』第1巻)デンマーク国立博物館所蔵ウィリアム・ブラムセンコレクションを刊行する運びとなった。われわれが2018年2月に現地の博物館を訪問して日本古貨幣の調査を開始してから、コロナ禍もあって5年以上経過したが、ようやく完成にこぎつけた。本書はA4判ハードカバー(262頁)で、同博物館所蔵の日本貨幣に分類される1278枚(中国・韓国・ベトナム貨幣44枚を含む)すべての原寸大カラー図版を132頁にわたって収録する。本文は英語で書かれているが、貨幣一覧表では日本人読者の利用に供するため、古銭学的細分類などをすべて日本語で記載した。

本書の内容を簡単に紹介すると、まずデンマーク国立博物館に所蔵されている日本の古銭と古銭書に関する調査の経緯、同博物館担当者による貨幣資料の所蔵にかかわる歴史などの解説がなされている。さらに、明治初期に本資料を収集した二人のデンマーク人ブラムセンとクレブスについての人物紹介、そしてブラムセンが残した遺書についても紹介されている。また、ブラムセンは古銭だけではなく、古銭関連の書籍類もかなり残しており、その具体的な書誌情報が示されている。ブラムセン自身が書き残した古代銭貨から文久永寳までの日本貨幣史である「The Coins of Japan」(1880年出版)と、日本の鉄銭に関する考察である「Notes on Japanese Iron Coins」(1882年出版)については原文を載せ、櫻木がこのふたつの論考に対してコメントをした。さらに、日本史に不案内な読者を意識して前近代の日本貨幣略史を掲載するとともに、ブラムセンが明治10年(1877)前後に活動の舞台としていた月旦古泉会の『月旦衆評泉譜』に載っている貨幣についても考察している。最後に、ここに収録される貨幣資料は日本貨幣をほぼ網羅しているため、個々の貨幣ごとの解説を加えた。

この古銭資料については、一部の専門家の間ではその存在が知られていたが、数点が2017年に国立公文書館で開催された特別展で紹介された以外は、詳細が明らかにされていなかった。したがって、このカタログの刊行により、デンマーク人のウィリアム・ブラムセン(1851-1881)とオットー・クレブス(1838-1913)が明治初期に収集したコレクションの全貌が明らかとなった。クレブスコレクションは本来120枚であったが確認できるものは118枚であり、ブラムセンコレクションは1000枚を超える質・量ともに優れたものであることが分かった。

以下に、このコレクションの古銭学的観点から見た特徴を概観しておく。

日本古代銭貨である皇朝銭から近世初期の銭貨、寛永通寳、古金銀、明治期に入っての近代貨幣類と、バランスのとれたコレクションを目指していたものと考えられる。

皇朝銭では和同開珎の古和同笹手銀銭や大字銅銭、近世初期の銭貨では永楽通寳背桐紋金銭、元和通寳銀番銭の彫母2点、加治木銭の中字背加、小字背木、寛永通寳では背元類の彫母や明和期四文銭の大頭通、離用通、文久永寳で直永の錫母といった珍しい種類の母銭も多く含まれる。なかには珍奇な母銭を装った模造品も含まれるが、参考資料的にはまたとないようなまとまったコレクションである。その他、幕末期の試鋳貨と目される慶應通寳などの諸銭類も多く収蔵されており、徳島藩の阿州通寳や土佐藩の多くの試鋳貨など、あまり目に触れることの少ない品々が含まれている。

また、コレクション中には多くの玩賞品とされる金銀貨が含まれている。当時、『金銀図録』に掲載されているような地方の金銀貨などは、収集界でも真贋の価値判断の途上であったと思われる時期で、結果として多くの玩賞品を収集することになったとも言える。明治初期頃までの模造品の状況を把握する上でも、貴重な資料といえよう。

明治10年に、金工家の加納夏雄(1828-1898)が奈良西大寺出土の開基勝寳を基に原型を彫刻、名越弥五郎(-1629)が鋳造したとされる模造品の開基勝寳金銭も1枚収蔵されている。日本国内に数枚存在すると思われるこの金銭だが、本書で確認できる意味は大きい。

(櫻木晋一)

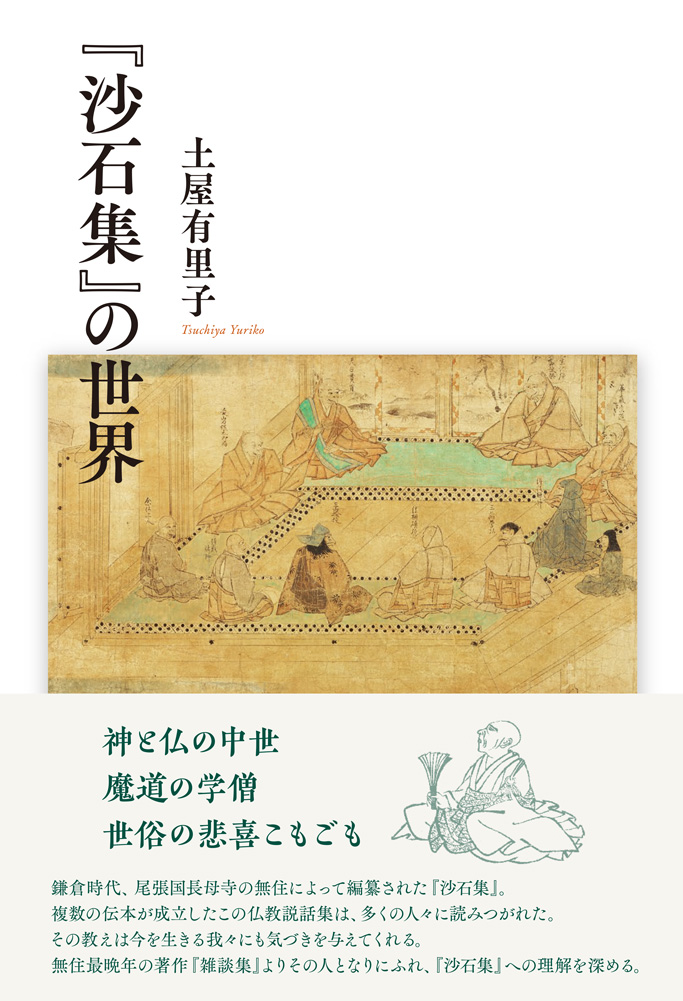

『沙石集』の世界

土屋有里子

四六判/上製カバー装 244頁 ISBN978–4–86333–190–7 C0093

本体価格 2,600円(税込2,860円) 2022年10月15日発行

全貌の探究と深奥へのいざない

鎌倉時代、尾張国長母寺の無住によって編纂された『沙石集』。

複数の伝本が成立したこの仏教説話集は、多くの人々に読みつがれた。

その教えは今を生きる我々にも気づきを与えてくれる。

無住最晩年の著作『雑談集』よりその人となりにふれ、『沙石集』への理解を深める。

土屋有里子(つちや ゆりこ)

東京都生まれ。早稲田大学大学院文学研究科日本文学専攻単位取得退学。博士(文学)。学習院女子大学国際文化交流学部日本文化学科准教授。著書に『内閣文庫蔵『沙石集』翻刻と研究』(笠間書院、2003年)、『『沙石集』諸本の成立と展開』(笠間書院、2011年)などがある。

主な内容

はじめに

第一章 無住道暁ヒストリー

第二章 神と仏の中世神話

第三章 末世の仏教界と僧侶

第四章 女性と愛欲

第五章 異類へのまなざし

第六章 限りある命と極楽往生

第七章 鎌倉幕府と東国武士

第八章 尾張・三河の宗教世界

おわりに

あとがき

無住関連地図

無住関係略年表

主要参考文献

名古屋の仏教【資料編】──木版資料よりみる──

川口高風 編著

B5判/並製カバー装 310頁 ISBN978‒4‒86333‒187‒7 C3015

本体価格4,000円(税込4,400円) 2022年4月8日発行

刷物からみる、江戸・明治・大正・昭和期の名古屋の仏教。

蒐集した木版刷および活版刷のなかから、当地の寺院の由緒書、縁起(記)、観募帳、講帳、番付風見立て資料などを翻刻・解説する。

本書は、同時刊行の『名古屋の仏教【資料編】──「能仁新報」よりみる──』の姉妹編である。

川口高風(かわぐち こうふう)

1948年名古屋市生まれ。

愛知学院大学名誉教授、博士(仏教学、駒澤大学)、法持寺住職。

主な著書に『法服格正の研究』(第一書房)、『尾張高野八事文庫書籍目録』(第一書房)、『愛知県曹洞宗寺院集覧』(愛知県郷土資料刊行会)、『諦忍律師研究』(学位論文・法藏館)、『明治前期曹洞宗の研究』(法藏館)、『熱田白鳥山法持寺史』(法持寺)、『志は老いず』(大法輪閣)、『修訂 曹洞宗の袈裟の知識』(曹洞宗宗務庁)、『大本山永平寺名古屋別院奉安殿護國院史』(奉安殿護國院)など。

名古屋の仏教【資料編】──「能仁新報」よりみる──

川口高風 編著

B5判/並製カバー装 522頁 ISBN978‒4‒86333‒188‒4 C3015

本体価格 5,000円(税込5,500円) 2022年4月8日発行

新聞が伝えた、明治中期の名古屋の仏教。

明治23~33年名古屋で発行された仏教新聞「能仁新報」から、記事を選び出し翻刻・解説。覚王山日泰寺仏骨奉迎をはじめ、当時の仏教界の動向を明らかにする。

本書は、同時刊行の『名古屋の仏教【資料編】──木版資料よりみる──』の姉妹編である。

川口高風(かわぐち こうふう)

1948年名古屋市生まれ。

愛知学院大学名誉教授、博士(仏教学、駒澤大学)、法持寺住職。

主な著書に『法服格正の研究』(第一書房)、『尾張高野八事文庫書籍目録』(第一書房)、『愛知県曹洞宗寺院集覧』(愛知県郷土資料刊行会)、『諦忍律師研究』(学位論文・法藏館)、『明治前期曹洞宗の研究』(法藏館)、『熱田白鳥山法持寺史』(法持寺)、『志は老いず』(大法輪閣)、『修訂 曹洞宗の袈裟の知識』(曹洞宗宗務庁)、『大本山永平寺名古屋別院奉安殿護國院史』(奉安殿護國院)など。

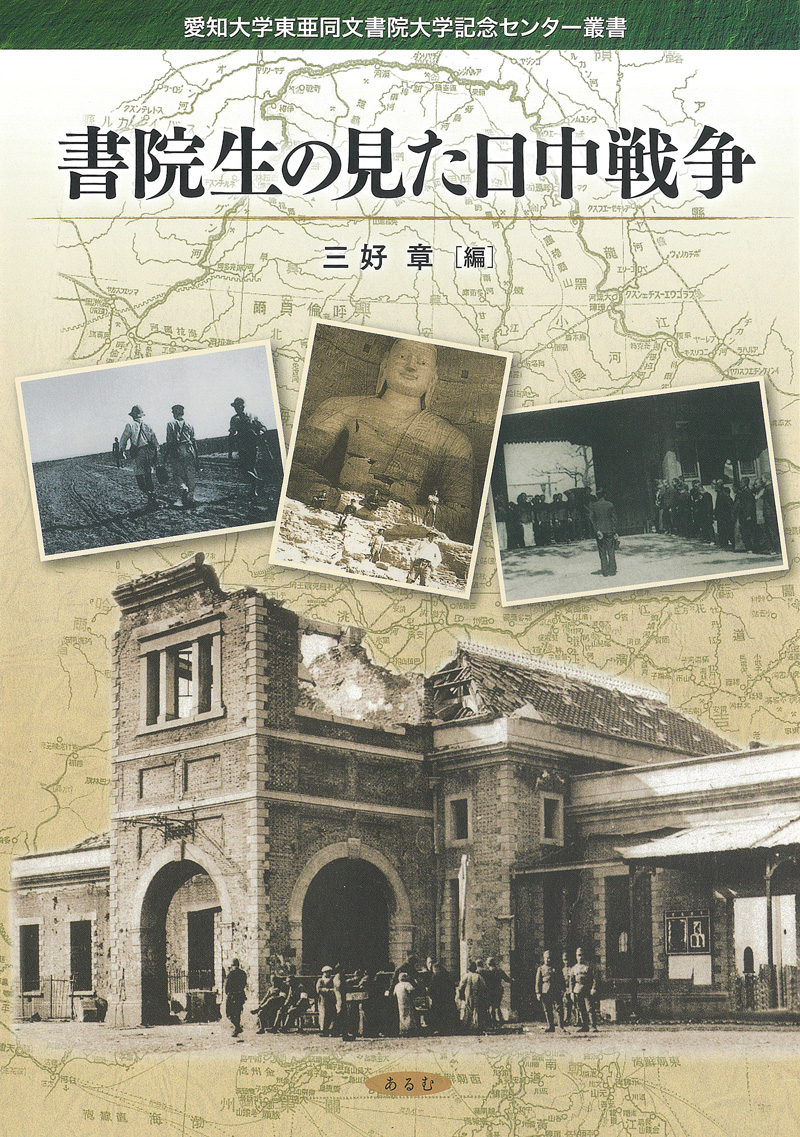

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

書院生の見た日中戦争

三好 章 編

A5判/並製カバー装 264頁 ISBN978‒4‒86333‒182‒2 C3022

本体価格3,000円(税込3,300円) 2022年3月31日発行

東亜同文書院生の大調査旅行。日本に渡らなかった、調査末期(1938–43年)を含む報告記録が中国国家図書館編『東亜同文書院中国調査手稿叢刊』として復刻された。新たな資料から、激動する大陸に身をおいた彼らの「日中戦争」にアプローチする。

目次

第1部 総論

第1章 日中戦争期の「卒業大旅行」 三好 章

第2章 1930年代の東亜同文書院における 記述の再生産と大調査旅行 野口 武

第3章 『調査報告書』など東亜同文関係資料の所蔵状況 石田卓生

補 論 『中国省別全誌四川巻』の中国語訳 李 彬

第2部 各論

第4章 1920、30年代における書院生の フルンボイル調査について 暁 敏

第5章 書院生が歩いた蒙疆 1937~1942 長谷川 怜

第6章 日本による蒙疆のカトリック工作

──伊東重美「大旅行報告書 蒙疆に於けるカトリツク宣教師の活動状況」(1939)を

手掛かりに 長谷川 怜

第7章 蒙疆地域における教育の展開と目指された成果 ──大旅行調査報告書の分析から 長谷川 怜

第8章 東亜同文書院生が見た山西省新民会 ──大旅行調査の教育的意義 広中一成

補 論 日本軍占領下山西省における大旅行調査

──東亜同文書院第36期生の旅行日誌を手がかりに 広中一成

第9章 崑山 ──1941年夏 清郷工作開始前後 三好 章

第10章 蘇州・常熟の清郷(1943) ──亀井壯介報告から 三好 章

編者あとがき

東亜同文書院大学卒業大旅行報告書タイトル一覧:日中戦争全面化以後

霞堤の研究

豊川流域に生きている伝統的治水システム

藤田佳久 著

B5判/並製カバー装 298頁(巻頭カラー・巻末カラー)

ISBN978-4-86333-178-5 C3025

本体価格2,200円(税込2,420円) 2022年2月22日発行

全10章に渡り,近世を通じ形成された伝統的な治水システムである不連続堤,そのうちでもとりわけ「霞堤」を中心に,治水論や治水技術も含め,全国的に展望し,検討し,その特性と位置付けを行い、その上で,今日その多くがデ・レーケ型へ転換したあともなお生き続け,希少価値となっている豊川下流域における「霞堤」の歴史的成立過程とその存立基盤を多面的に検討する。

藤田佳久(ふじた よしひさ)

1940年愛知県生まれ。

愛知大学名誉教授、理学博士、地理学

元愛知大学東亜同文書院大学記念センター長

日本沙漠緑化実践協会会長(内モンゴルに400万本植林中)ほか、地域の各種委員会長など。

日本地理学会、歴史地理学会、経済地理学会の各名誉会員。

日本地理学会および歴史地理学会より学会賞受賞、国土交通省河川功労賞(2017年)、東亜同文書院記念賞(2回)。

目次

はじめに

第Ⅰ部 「霞堤」論 ── その機能,配置と治水論の展開

第1章 「霞堤」をめぐって

第2章 近世における治水論と治水技術の展開

第Ⅱ部 豊川「霞堤」をめぐる歴史地理学的展開研究

第3章 豊川下流域における霞堤の成立条件とその展開

第4章 近世の豊川下流域における霞堤配置の復元

第5章 元禄期「本野ヶ原入会争論裁許図」の景観から読める村落の入会関係と豊川「下郷」の村落

第6章 近世における豊川流域および奥三河山間地域における林野利用の展開とその荒廃化

第7章 豊川下流域における水害と治水運動

第8章 豊川放水路建設用地問題をめぐって──とくに用地交渉の会議録をベースにして

第9章 豊川下流域の不連続堤地帯における集落立地と住民の水害環境意識

第Ⅲ部 〔特論〕松原用水

第10章 450年の歴史を刻んだ松原用水(東三河) の歴史地理学的研究

──世界かんがい施設遺産への登録を記念して

おわりに

索引

譯注『食憲鴻祕』──明代の食譜

朱彝尊 中村喬 譯注

発行:中國藝文硏究會 発売:あるむ

A5判/上製カバー装 363頁 ISBN978-4-86333-175-4 C0039

本体価格4,500円(税込4,950円) 2021年7月20日発行

愛知大学国研叢書第4期第5冊

ラサール訳『嘉音遵菩薩之語』

──研究と影印・翻刻──

Lassar’s Chinese Version of the Gospel According to St. Matthew.

A Study on the Original Texts and Transliterated Words:

with an Appendix of a Facsimile and the Text

永井崇弘・塩山正純 編

A5判/並製カバー装 384頁 ISBN978–4–86333–171–6 C3016

本体価格 7,000円(税込7,700円) 2021年3月25日発行

1807年、アルメニア人のキリスト者ラサール(Johannes Lassar)の手になる漢訳「マタイの福音書」は、インドのフォート・ウィリアム大学副学長のブキャナンより英国カンタベリー大主教へ謹呈された。

2世紀を経て今日、英国ランベス・パレス図書館に蔵されるその漢訳「マタイの福音書」を翻刻、影印。

音訳語を比較検討し、ラサールが漢訳した道程を探る。

漢訳聖書研究における貴重な史料を提供。

目次

序

研究篇

はじめに

1.プロテスタントによる最早期のインド伝道

2.プロテスタントによる漢訳聖書の最初の翻訳者ラサールと聖書漢訳の経緯

3.ラサール訳『嘉音遵菩薩之語』について

4.ラサール訳の底本の可能性がある聖書

5.ラサール訳『嘉音遵菩薩之語』の底本

6.『嘉音遵菩薩之語』における音訳語

おわりに

資料篇

音訳語対照表凡例

『嘉音遵菩薩之語』音訳語対照表

影印・翻刻篇

翻字凡例

『嘉音遵菩薩之語』翻刻

『嘉音遵菩薩之語』影印

影印凡例

口承文藝の理論

《民のうたごころ》の諸形式

ヘルマン・バウジンガー 著 河野 眞 訳

A5判/上製カバー装 612頁 ISBN978–4–86333–166–2 C3039

本体価格 13,000円(税込14,300円) 2021年3月3日

ドイツ生まれのゲルマニスト・民俗学者である著者による、口承文藝論。

決まり文句と言葉遊び、劇行事・音楽行事の諸形式など、ドイツ語圏において過去数世紀にわたって繰り広げられた口承の伝統について論じる。

ヘルマン・バウジンガー

1926年生まれ ドイツの民俗学者。ゲルマニスト

訳者

河野 眞(こうの しん)

1946年兵庫県伊丹市生まれ。京都大学文学部ドイツ文学科卒業、同大学院修士課程修了。

愛知大学国際コミュニケーション学部元教授。博士(文学/京都大学)。

江戸時代の尾張藩における藩札米切手研究の決定版!!

尾張藩の米切手

安藤 榮 著

A5判/並製 328頁(カラー口絵) ISBN978–4–86333–165–5 C3021

本体価格 2,500円(税込2,750円) 2020年10月26日発行

名古屋在住の古紙幣の収集家安藤榮さんが50年以上かけて集めた尾張藩領(愛知県西部を中心とした地域)で発行された藩札・米切手を整理し研究した集大成。それ以外にも江戸時代には各種の商品切手などもあり、多様な経済活動が垣間見える。図版も充実、巻頭カラーは16ページと豊富。

安藤 榮(あんどう さかえ)

1946年愛知県犬山市生まれ。名古屋古札研究会会員。

目次

口絵/郡司氏の手紙/実物本位の歴史研究/古札の研究について/まえがき/凡例/尾張の地図

序 章

札の始まり/藩札の始まり/尾張藩 寛文札の発行

1.尾張藩札米切手

米切手発行までの歩み/米切手黄色札の発行/単龍札の発行/双龍札の発行

2.商人の台頭

文化三年・五年札/米切手の漉所/文政十二年札/正金不足と米切手/廃札の焼却

御払銭の発行/名古屋城の金鯱

3.米切手停止令

六分回収・四分増印/米切手通用やむ

4.尾張の明治札

尾張藩の贋二分判金の回収と札の発行/名古屋の商方会所札/明治三年発行、五両札と一両札

犬山藩札の通用/犬山普請切手/美濃路九駅通用札

5.名古屋の諸切手

泊切手/尾張藩の継駕籠壱挺/車一輌切手/名古屋の商品切手/名産品の保証書

名古屋の通り切手/尾張藩の農兵と腰札

6.第十一国立銀行と紙幣

参考文献/著者所蔵資料/年表/あとがき

ヨーロッパ史跡巡歴

ローマ文明の周縁を歩く

橋本龍幸 著

A5判/上製カバー装 206頁 ISBN978–4–86333–163–1 C0022

本体価格 3,000円(税込3,300円) 2020年5月30日発行

ヨーロッパの古代から中世への転換期に関わる史跡を訪ね、その場の空気に浸り、そこで見た光景を感じたままに綴った旅の記述。歴史の現場に立って生まれる知見とともに、地理的感覚をもって文献を読み歴史を考えることで見えてくる風景が、歴史学者の眼を通して語られる。カラー写真多数。

橋本龍幸(はしもと たつゆき)

1941年愛知県生まれ。愛知学院大学名誉教授。文学博士。

著書に『中世成立期の地中海世界』(南窓社、1997)、『聖ラデグンディスとポスト・ローマ世界』(南窓社、2008)、『ヨーロッパ史跡探訪──歴史への誘い』(南窓社、2011)など。

目次

はしがき

Ⅰ ローマ植民都市

1 地中海西岸のタラゴナ

2 ローヌ川流域のヴィエンヌ

3 モーゼル川流域のトリーア

Ⅱ アルプスの峠道と渓谷の集落

1 ブレンナー峠とインスブルック

2 アルプス山間の集落シュクオル

Ⅲ ヨーロッパの古い修道院と教会

1 サン・トノラ島のレラン (ス) 修道院

2 リグジェの聖マルティヌス修道院

3 聖ベネディクトゥスの修道院

スビアコとモンテ・カッシーノ

4 コルンバのアイオナ修道院

5 コルンバヌスの修道院

アヌグレイとリュクスイユ

6 エイダンのリンディスファーン修道院とウィットビーおよびダラム

7 エヒタナッハの聖ウィリブロード教会

8 フリッツラーの聖ボニファティウス教会とビュラブルク

Ⅳ レコンキスタ、サンティアゴ巡礼とジブラルタル海峡

1 オビエド、レオン、ブルゴス

2 サンティアゴ・デ・コンポステラ

3 ジブラルタル海峡

おわりに

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

東亜同文書院卒業生の軌跡を追う

藤田佳久 編

A5判/上製 264頁 ISBN978-4-86333-162-4 C3023

本体価格 3,000円(税込3,300円) 2020年3月30日発行

1900年初頭、上海に開校した東亜同文書院は、ビジネススクールとして幾多の精鋭を輩出した。当時の欧米にもない、外地での学修を通じて徹底的に中国語と英語を習得し、中国内で踏査旅行を実施、それらは膨大な記録を残している。大学昇格も含めて45年という半世紀近い歴史をもち、各界へ卒業生を送り続けた。彼らが東亜同文書院で培った精神は、日本の高度経済成長を陰で支えた。今まであまり触れられなかった進路について、本書にそれを裏付ける詳細データを掲載。

愛知大学国研叢書第4期第3冊

20世紀前半の台湾

植民地政策の動態と知識青年のまなざし

編者:塩山正純

A5判/並製 188頁 ISBN978-4-86333-150-1

本体価格3,000円(税込3,300円) 2019年1月31日発行

20世紀前半における約50年間の台湾を、歴史学・文学・政治学など多角的なアプローチから見つめなおす。

また、近代知識青年を代表する東亜同文書院生の台湾に関する記録から、台湾像と彼らが抱いたアジア観を掘り起こした。

目次

はじめに

明治末年徳島県における台湾移民の送出──北海道、朝鮮そして台湾 荒武達朗

日本統治末期、義愛公像の虚実

──志村秋翠『明治の呉鳳』と國分直一「義愛公と童乩と地方民」をめぐって 土屋 洋

中華民国の“戦後”構想──「台湾化」の序章としてのアプリオリ 加治宏基

「敗北者になりたい」──二人の台湾詩人の「1949」 黄英哲

『大旅行誌』にみる二つの植民地主義──悪しき西洋型と善き日本型 岩田晋典

書院生の台湾旅行の記録にみる「台北」像 塩山正純

『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近代日本青年のアジア観──台湾の例 須川妙子

東亜同文書院生が見た台湾の神社──1910年代~1930年代 加納 寛

近世日本の農耕景観

有薗正一郎 著

A5判/フランス装 96頁 ISBN978-4863331495

本体価格1,200円(税込1,320円) 2018年10月31日発行

いまみることができる農耕景観は、江戸時代と同じものではない──

地域の特性に応じた背景をもって、近世に著わされた「農書」と称される営農指導書を読み解き、フィールドワークを重ねてそれらを明らかしていく。

本書では、農耕景観を構成する諸要素の中から、農家屋敷・水田・畑・商品作物・農具・肥料・里山の7つを軸に近世日本の農耕景観の一端を描き、その環境への順応の視点から評価した試論である。

有薗正一郎(ありぞの しょういちろう)

1948年 鹿児島市生まれ

1976年 立命館大学大学院文学研究科博士課程を単位取得退学

1989年 文学博士(立命館大学)

近世の農耕技術と近世〜近代庶民の日常食を尺度にして、地域の性格を明らかにする作業を40年余り続けてきた。

現在、愛知大学文学部教授(地理学を担当)

目次

第1章 農家屋敷の景観

第1節 この章で記述すること

第2節 近世農書が記述する農家屋敷内の各施設と耕地配置の理想像

第3節 農家屋敷内の各施設配置の一端を記述する農書

第4節 まとめ

第2章 水田では冬期湛水してイネの一毛作をおこなっていた

第1節 作業仮説の設定

第2節 水田でのイネ一毛作と冬期湛水を奨励する農書

第3節 水田二毛作について記述する農書

第4節 考察

第5節 おわりに

第3章 近世の水稲耕作暦にみる自然と人間との関わり

第1節 この章で記述すること

第2節 近世農書類が記述する水稲の耕作暦

第3節 考察

第4節 近世農書類に学ぶ自然と人間との関わり

第4章 畑では多毛作をおこなっていた─三河国渥美郡羽田村浄慈院自作畑の耕作景観─

第1節 『浄慈院日別雑記』について

第2節 浄慈院自作畑の耕作景観

第3節 おわりに

第5章 両極端に分かれる商品作物の位置付け

第1節 両極端に分かれる商品作物の栽培と収支

第2節 農家の意図で栽培作物を選んで収入の全てを農家が得ていた事例

第3節 支配者が農家に栽培を強制して収入を収奪した事例

第4節 近世の商品作物は特異な性格を持っていた

第6章 地域性を説明する農具

第1節 近世日本では手農具で農耕をおこなっていた

第2節 岐阜県東部で使われていた人力犂

第3節 木曽三川河口部で高畦作りに使った農具

第7章 人糞尿は肥料の素材になる商品だった

第1節 人糞尿は近世日本の農耕技術の重要な要素のひとつだった

第2節 人糞尿の汲みとり先と下肥を施用した農作物

第3節 人糞尿から地域性を拾うのは難しい

第8章 里山は柴草に覆われた場所だった

第1節 里山の景観

第2節 奥三河における里山の景観モデル

第3節 村の資源循環からみた里山の位置付け

あとがき

さくいん

道元禅師の伝記と思想研究の軌跡

吉田道興 著

B5判/上製 608頁 ISBN978-4-86333-130-3

本体価格15,000円(税込16,500円) 2018.7.10刊

著者の約40年間におよぶ各種学会における発表論文や、単行本に掲載された道元禅師の伝記と思想に関する論文55本を抜き出し、「伝記編」「思想編」に分けたうえに系統だてた「論文集」である。道元禅師の「伝記史料集」である前著『道元禅師伝記史料集成』と本書は相互補完の関係にあり、姉妹編といえる。

吉田/道興

1942(昭17)年、東京に生まれる。北海道芦別市禅法寺元住職。駒澤大学仏教学部卒業、同大学院博士課程満期退学。愛知学院大学名誉教授

目次

伝記編

第一章 伝記研究入門

第一節 「高祖伝研究」ノート

第二節 興聖寺時代における懐奘禅師の行実

第二章 道元禅師伝の粉飾的記事その一

第一節 誕生逸話・弾虎【シュ】杖・一夜碧巌・一葉観音

第二節 道元の仏祖崇敬(禅宗逸話)、史実と信仰、三箇霊瑞

第三章 新到列位問題

第一節 新到列位に関して

第二節 戒牒に関して

第三節 再考「新到列位問題」

第四章 諸種の伝記史料における書誌学的研究

第一節 宝慶記と高祖道元禅師伝

第二節 内閣文庫所蔵の道元禅師伝(二種)に関して

第三節 道元禅師伝の史料研究

第四節 無著道忠筆『永平禅師三祖行業記』の翻刻・紹介

第五節 瑩山禅師撰とされる『道元禅師伝』考

第六節 宮城県瑞川寺蔵『永平開山道元和尚行状録』について

第七節 道元伝における天童山の「開堂演法」に関して

第八節 愛知県松源院所蔵『道元禅師行状記』について

第九節 愛知県西明寺所蔵『永平祖師行状記』について

第五章 道元禅師の「絵伝」

第一節 道元禅師「絵伝」考

第二節 道元禅師「絵伝」台本考

第六章 道元禅師の伝記と切紙資料について

第一節 室内関係資料を中心に

第七章 版橈晃全撰『僧譜冠字韻類』所載の「道元伝」と「懐奘伝」

第一節 『僧譜冠字韻類』所載の「道元伝」考

第二節 永平寺二祖孤雲懐奘禅師の出自考

第八章 道元禅師伝の粉飾的記事その二

第一節 『永平開山元禅師行状伝聞記』における「伝説・説話」の類型

第二節 羅漢信仰の進展と「十六羅漢図」の流布

第三節 「高祖弾虎図」の成立と展開

第九章 道元禅師伝の粉飾的記事その三

第一節 「聖徳太子伝」と「道元禅師伝」の霊瑞・神異譚考

第二節 「道元伝」の霊瑞・神異譚と「最澄伝」および「空海伝」との比較考

第十章 道元禅師伝と道正庵

第一節 高祖伝の形成と道正庵

第十一章 如浄禅師会下における道元禅師

第一節 『宝慶記』における叢林生活の一考察

第二節 如浄会下における道元禅師

思想編

第一章 仏法の全道

第一節 正法眼蔵における声聞行

第二章 道元禅師の修証観「修証一等」

第一節 本証妙修と自己との間

第二節 心塵脱落と身心脱落について

第三節 「本来本法性」疑団の考察

第四節 道元禅師の人間性

第三章 道元禅師における諸種の観点

第一節 『正法眼蔵』における正と邪

第二節 道元禅師における仏陀観

第三節 道元禅師の比丘尼・女人観

第四節 「海印三昧」と道元禅師

第五節 道元禅師の霊魂観

第六節 『正法眼蔵』における生死観考

第七節 道元禅師における仏弟子観

第四章 道元禅師の受戒と伝戒

第一節 道元禅師の受戒と伝戒考

第二節 如浄禅師よりの伝戒に関する問題点

第三節 道元禅師の十六条戒の成立について

第四節 道元禅師と懐奘禅師との戒律観

第五節 道元禅師の菩薩戒重受について

第五章 宗門祖師の嗣法観

第一節 独庵玄光の嗣法観とその背景

第二節 愛知学院大学図書館所蔵・横関文庫『独庵俗談根源鈔』翻刻

第六章 近世の「受戒」・「授戒会」とその問題

第一節 道元禅師外伝「血脈度霊」逸話考

第二節 伝寂室堅光撰『普勧授戒之縁由』考

第三節 「受戒」信仰について

第四節 『修証義』成立後の諸問題

第七章 『学道用心集』の出版

第一節 永平六世・宝慶三世曇希開版の延文二年版『学道用心集』をめぐって

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

アジアを見る眼

東亜同文書院の中国研究

三好 章 編

A5判/上製 154頁 ISBN 978‒4‒86333‒142‒6 C3020

本体価格2,000円(税込2,200円) 3.30.2018刊

根岸佶をはじめとした東亜同文書院の研究と教育に焦点を当て、その現代的意味を内外の視点から再検討した。論文5篇のほか、講演会記録と刊行物解題を収録。

三好 章

1952年生。愛知大学現代中国学部教授。愛知大学東亜同文書院大学記念センター長。一橋大学大学院博士後期課程満期退学。博士(社会学)。

主要著書:『摩擦と合作──新四軍1937~1941』(創土社、2004年)、『根岸佶著作集』全5巻(編集解説)(不二出版、2015~2017年)。

目次

はじめに 三好 章

枠の外を見よ──東亜同文書院とその中国研究の体系 ダグラス・レイノルズ(三好 章訳)

根岸佶と中国ギルドの研究 石井知章

東亜同文書院の20世紀中国社会論──根岸佶を例として 三好 章

語学学習者の受け皿としての満洲

──明治期『満洲日日新聞』記事から読み解く満洲での東亜同文書院生の活動 湯原健一

「日清貿易研究所」研究の整理と課題──東亜同文書院前史としての位置づけ 野口 武

〈講演〉北米に於ける極東アジア学科とその資料──東亜同文書院との私的出会い 仁木賢司

東亜同文書院・東亜同文会逐次刊行物解題 石田卓生

鬼師の世界

高原 隆 著

B5判/上製函入 680頁 ISBN978-4863331310 C3039

本体価格15,000円(税込16,500円) 11.2017刊

飛鳥時代以来千数百年にわたり日本の景観を形づくっている寺院や木造建築の瓦屋根、その棟の先端に祈りを込めて上げられる鬼瓦(棟端飾瓦)は、鬼師と呼ばれる瓦職人たちが作ってきた。

本書は、三州瓦の名で知られる全国屈指の瓦産地である愛知県高浜市・碧南市を中心に、鬼師という職人世界をフォークロア研究者が長期にわたり面談調査し、特有の三河弁で語られる内容を多彩な写真とともに記録した民俗誌である。

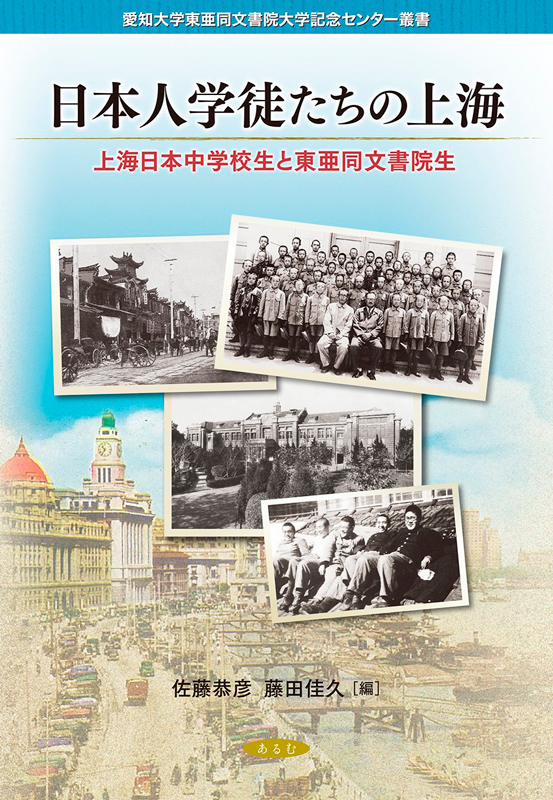

戦前の国際都市を生きた二つの学校。両校の学徒たちが綴る、美しき老上海と青春の記録。

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

日本人学徒たちの上海

上海日本中学校生と東亜同文書院生

佐藤恭彦・藤田佳久 編

A5判/上製 314頁 ISBN978-4-86333-136-5 C3021

本体価格2,000円(税込2,200円) 12.19.2017刊

1939年に開校し、わずか7年で閉校となった幻の日本人学校「上海日本中学校」。および1901年に世界初のビジネススクールとして出発した名門校「東亜同文書院」(のち大学)。

『上海日本中学校会報』や『東亜同文書院大学史』など両校の会誌や資料から上海に関する記述を分類、抄録。また、当時の校舎や学生生活を写した巻頭グラビア、出光昶氏(漫画家・同中学三期生)のイラストが誌面を彩る。付録として両校略歴、校歌など多数を収録した。

■編者

佐藤恭彦(さとう やすひこ)

1930年東京生まれ。父の上海自然科学研究所赴任に伴われ2歳で上海に。第一次上海事変、第二次上海事変、太平洋戦争勃発を現地で体験した。

昭和18年上海日本中学校入学(5期生)。昭和20年奉天市に疎開、終戦により葫蘆島から引揚げ。

東京大学農学部農芸化学科卒業、信越化学工業入社。養祖父佐藤正は第二代東亜同文会幹事。

藤田佳久(ふじた よしひさ)

1940年豊橋生まれ。愛知学芸大学、名古屋大学院修士、博士課程で地理学を専攻。理学博士。

愛知大学文学部教授、レディング大学客員教授を務め、その後愛知大学大学院長、綜合郷土研究所長、愛知大学東亜同文書院大学記念センター長。

主な著作:

『東亜同文書院の中国大調査旅行の研究』(大明堂)

『東亜同文書院生が記録した近代中国の地域像』(ナカニシヤ出版)

『日中に懸ける─東亜同文書院の群像─』(中日新聞社)

『東亜同文書院生の中国調査旅行記録』全5巻(大明堂、不二出版)

目次から抜粋

巻頭口絵

はじめに──上海の学校史にもふれながら

Ⅰ 上海日本中学校生の上海

1 上海日本中学校の誕生とあゆみ

2 上海日本中学校生時代

3 上海再訪──変わったもの、変わらないもの

Ⅱ 東亜同文書院生の上海

1 東亜同文書院のあゆみとともに

2 東亜同文書院生時代

3 上海を回想する

4 書院生がみた戦後の上海

おわりに──まとめにかえて

あとがき

付録

ヒガンバナ探訪録

有薗 正一郎 著

A5判/並製 114頁(カラー口絵8頁) ISBN978-4-86333-118-1 C0039

本体価格1,200円(税込1,320円) 4.4.2017刊

秋の彼岸のころ、人里を鮮烈な色に染めるヒガンバナ。曼珠沙華とも呼ばれるこの花は、はるか縄文晩期に中国の長江下流域から水田稲作農耕文化を構成する要素のひとつとして日本列島へ渡ってきた後、雑草となり2500年を謎に包まれ生きてきた。著者はその特徴を貴重な「指標」として再発見し、愛知県豊川流域において自生地調査をおこない、その成果をもとに環東シナ海地域のヒガンバナ探訪を長年続けてきた。本書はこの雑草に魅せられた練達の地理学徒によるヒガンバナ世界への招待である。

有薗 正一郎(ありぞの・しょういちろう)

1948年 鹿児島市生まれ

1976年 立命館大学大学院文学研究科博士課程を単位修得により退学

1989年 文学博士(立命館大学)

現職 愛知大学文学部教授

著書

『近世農書の地理学的研究』(古今書院)、『在来農耕の地域研究』(古今書院)、『ヒガンバナの履歴書』(あるむ)、『農耕技術の歴史地理』(古今書院)、『喰いもの恨み節』(あるむ)、『薩摩藩領の農民に生活はなかったか』(あるむ)、『地産地消の歴史地理』(古今書院)

翻刻・現代語訳

『江見農書』(あるむ)

研究分野

地理学。農書類が記述する近世の農耕技術を通して地域の性格を明らかにする研究を半世紀近く続けてきた。

ヒガンバナ研究は日本の農耕の基層を模索するためにおこなっているが、道楽でもある。毎年9月後半はヒガンバナを求めて日本列島の内外を歩いている。

目次

序 章 ヒガンバナは不思議な花

第1章 ヒガンバナの履歴書

第1節 ヒガンバナの1年

第2節 ヒガンバナは食用植物だった

第3節 ヒガンバナはどこに多く生えているか

第4節 ヒガンバナの不思議を解いてきた学問分野

第5節 ヒガンバナが生える水田の畔にはほかの雑草が生えにくい

第6節 ヒガンバナはなぜ人里だけに自生しているのか

第7節 童話と歌謡曲はヒガンバナをどうイメージしているか

第8節 ヒガンバナの不思議への7つの答

第9節 ヒガンバナに関する史料

◆話の小箱1 ヒガンバナとの出会い

第2章 ヒガンバナが日本に来た時期

第1節 作業仮説の設定

第2節 豊川流域におけるヒガンバナの自生面積の計測法と自生地の分布

第3節 集落成立期の推定法と集落の分布

第4節 ヒガンバナの自生面積と集落成立期との関わり

第5節 豊川の中下流域におけるヒガンバナの自生面積と集落成立期との関わり

第6節 豊川中流域の2集落におけるヒガンバナの自生地

第7節 ヒガンバナが日本に来た時期

◆話の小箱2 あなたもヒガンバナの自生面積を測ってみませんか

第3章 ヒガンバナが日本に来た道

第1節 稲作農耕が日本に来た道

第2節 ヒガンバナが日本に来た道

◆話の小箱3 中国長江下流域の人々もヒガンバナを好ましく ない名で呼んでいる

第4章 『和泉国日根野村絵図』域のヒガンバナの自生地分布

第1節 『和泉国日根野村絵図』域でヒガンバナの自生面積を計測した理由

第2節 目的と方法

第3節 『和泉国日根野村絵図』域のヒガンバナの自生地分布

第4節 ヒガンバナの自生地分布と開発過程との関わり

第5節 まとめ

◆話の小箱4 ヒガンバナ調査時の不思議な体験

第5章 豊橋におけるタンポポ・ヒガンバナ・セイタカアワダチソウの自生地分布

および面積と土地利用との関わり

第1節 目的と方法

第2節 自生面積の計測手順と調査結果の検討

第3節 3種類の草本の自生地分布と自生面積

第4節 3種類の草本の自生地と土地利用との関わり

第5節 おわりに

◆話の小箱5 佐々木高明先生のつぶやき

終 章 ヒガンバナとのつきあい方

愛知大学国研叢書第4期第1冊

対日協力政権とその周辺 ──自主・協力・抵抗

愛知大学国際問題研究所 編

A5判/並製 336頁 ISBN978-4-86333-120-4

本体価格3,000円(税込3,300円) 3.15.2017刊

日中戦争時期を中心とした対日協力と抵抗の諸相を、一次史料の検討から再評価。

植民地朝鮮、満洲国、臨時政府、冀東政府、北京、上海、維新政府、抗日の山東根拠地、植民地台湾、そしてタイ。

従来の傀儡政権論にとどまることなく、20世紀のアジア太平洋史に新たな視角を提示する。

編集代表:三好 章

目次

植民地期朝鮮における親日派の民族運動──朴勝彬の自治運動・生活改善運動を中心に 三ツ井 崇

満州国建国工作と金井章次の民族協和論 森 久男

対日協力政権下の日本人顧問、官吏・職員に関する制度的変遷

──「満洲国」・中華民国臨時政府・中華民国維新政府について 小笠原 強

一九三〇年代中期華北における日本の電力開発──灤河水力発電所建設計画を例に 広中一成

日中開戦前後の中国将来構想──張鳴の「五族解放」「大漢国」論

関 智英日本占領下華北における欧米キリスト教会と新民会の相克 菊地俊介

維新政府の対日交流──中小学教員訪日視察団の見たもの 三好 章

山東抗日根拠地における通貨政策 馬場 毅

台湾文化人における「抗日戦争」 黄 英哲

日本の宣伝活動への対応にみるタイ政府の自主・従属・抵抗 加納 寛

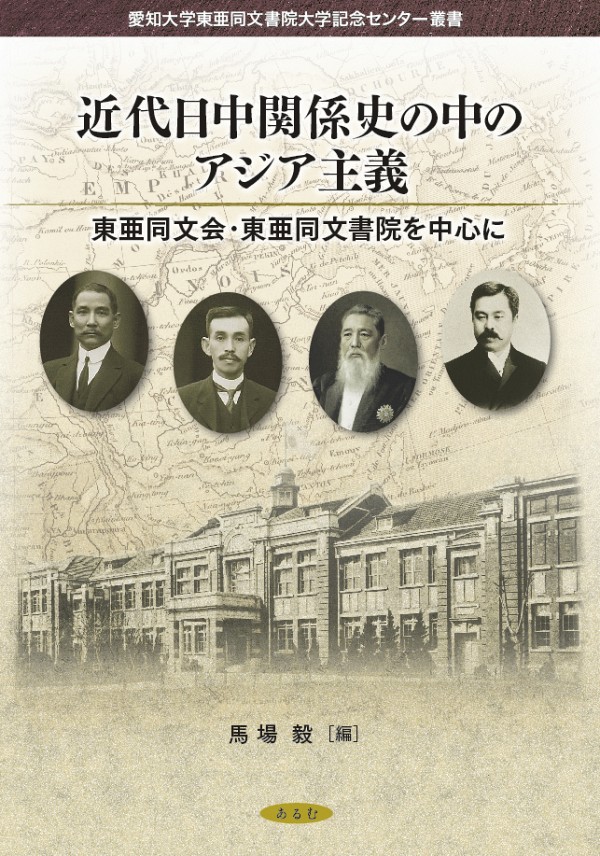

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

近代日中関係史の中のアジア主義 東亜同文会・東亜同文書院を中心に

馬場 毅 編

A5判/上製 176頁 ISBN978-4-86333-122-8 C3022

本体価格2,500円(税込2,750円) 3.15.2017刊

目次

序説 馬場 毅

第1章 日本と「興亜」の間──近衛篤麿と東亜同文会の「支那保全」を巡って 栗田尚弥

はじめに

1 「支那分割」論の隆盛と世論の驕慢化

2 近衛篤麿の「同人種同盟」論と東亜同文会の設立

3 義和団事件(北清事変)と「支那保全」決議

4 〈文化重点主義〉的「興亜」団体から体制内的「興亜」団体へ

5 〈領土保全〉体制下の東亜同文会

6 日本と「興亜」の狭間で──むすびにかえて

第2章 東亜同文会のアジア主義について 馬場 毅

はじめに

1 義和団事件期における連邦保全論

2 東亜同文会の事業

3 中国保全論の削除

4 辛亥革命直後の南北分割論

5 満蒙独立論と中国保全論の再提起

6 日中同盟論

7 21カ条要求と袁世凱の帝政運動

8 「対支意見書」と日中同盟論

9 日中共存論

おわりに

第3章 宮崎滔天と孫文の広州非常政府における対日外交

──何天炯より宮崎滔天への書簡を中心に 李 長莉(佃隆一郎訳)

はじめに

1 何天炯と宮崎滔天

2 孫文政権及び対日外交への関心

3 孫文との面会と「民間外交使節」

4 結 語

第4章 孫文支援者・山田純三郎の革命派への関与とその実態について

──1920年代、革命派の広東省の資源開発を目指す動きを中心に 武井義和

はじめに

1 翁源水電開発計画

2 含油頁岩開発計画

おわりに

第5章 東亜同文書院中の台湾籍学生と林如堉、呉逸民両人の

戦後の白色テロ体験

許雪姫(朝田紀子訳)

はじめに

1 先行研究と関連資料

2 同文書院の台湾人学生

3 白色テロ事件で災難に遭った同文書院の学生──林如堉、呉逸民

4 結 論

第6章 東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 堀田幸裕

はじめに

1 東亜同文会の解散と東亜同文書院大学の閉校

2 霞山倶楽部の設立と初期の事業内容

3 霞山ビルの竣工と事業基盤の安定化

4 東亜学院設立と内外の政治情勢の波及

5 貿易大学との連携構想とその挫折

おわりに

あとがき

索引

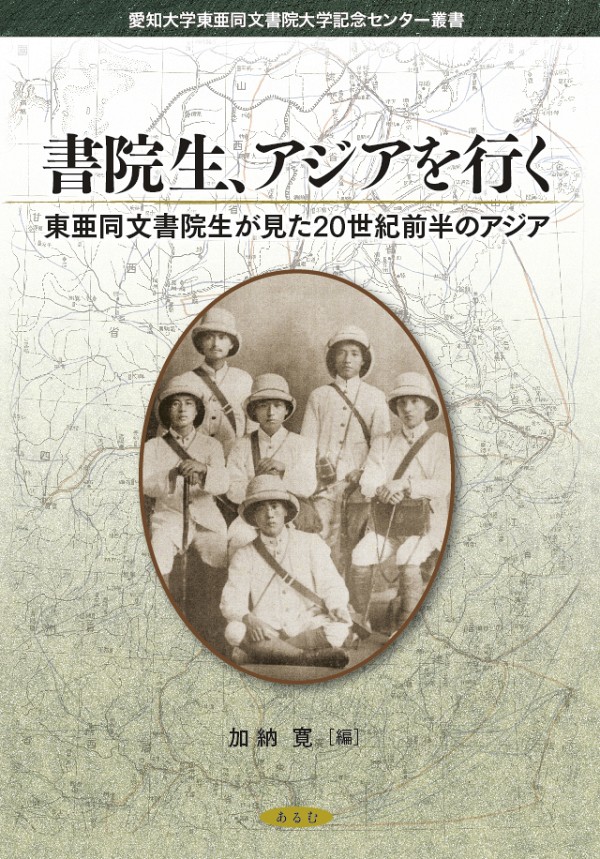

愛知大学東亜同文書院大学記念センター叢書

書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世紀前半のアジア

加納 寛 編

A5判/上製 286頁 ISBN978-4-86333-121-1 C3022

本体価格3,000円(税込3,300円) 3.15.2017刊

目次

第1部 総論

第1章 東亜同文書院生の大調査旅行における辺境地域調査 藤田佳久

第2章 満洲地域史研究における『東亜同文書院大旅行誌』の史料的価値 荒武達朗

第2部 北方の大調査旅行

第3章 明治末期における東亜同文書院のモンゴル大調査旅行 ウリジトクトフ(烏力吉陶格套)

第4章 書院生の内モンゴル中部の商業経済調査について 暁 敏

第5章 内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造 ──1910、20年代と現在の比較 高木秀和

第3部 南方の大調査旅行

第6章 四川の黒水チベット族と「猼猓子」伝承 松岡正子

第7章 『大旅行誌』の食記述にみる書院生の心情変化 ──「雲南ルート」選択の意義を探る 須川妙子

第8章 『大旅行誌』の思い出に記された香港 ──大正期の記述を中心に 塩山正純

第9章 書院生、東南アジアを行く!! ──東亜同文書院生の見た在留日本人 加納 寛

第4部 日本の勢力圏における大調査旅行

第10章 書院生のまなざしに映る20世紀前半満洲地域の日本人 荒武達朗

第11章 大調査旅行における書院生の台湾経験 ──“近代帝国”を確認する営み 岩田晋典

第12章 日本統治下の朝鮮半島へ入った大調査旅行の書院生たち

──彼らの意識と経験を中心に 武井義和

宝暦治水工事竣工260周年記念出版

宝暦治水と平田靱負 史実と顕彰の歩み

中西達治 著

四六判/並製 314頁 ISBN978-4-86333-100-6

2015.7.24刊 ※品切れ

第一部

「宝暦治水」工事の実体は、一体どのようなものだったのか。これまでの知見を踏まえて、工事内容・工法をめぐる幕府側役人と薩摩藩側との遣り取り、水流の変更にともなう地元民との確執、難儀する資材の調達や総工費三十万両余の資金繰り、さらに疫病の流行と人員の補填などの悪条件が重なるなかでの工事完遂までの全体像を跡づけ、江戸時代における治水工事の評価を検証する。また、「平田家系図」「島津藩記録」等に記された内容から、総奉行平田靱負の最期を読み解き、靱負の墓に纏わる口碑や後代に流布する「靱負切腹説」の誤解を説く。

第二部

明治三十三年(一九〇〇)四月二十二日、木曾三川分流成工式と宝暦治水之碑の建碑式が行われた。この宝暦治水犠牲者の慰霊と顕彰に到る経緯を、「治水雑誌」(明治二十三年(一八九〇)創刊)や、顕彰活動に奔走した西田喜兵衛(『濃尾勢三大川宝暦治水誌』明治四十年(一九〇七))等の文献に基づいてその動向を追う。付録資料として『木曾長良揖斐三大川薩摩普請実跡図』に描かれた風景画のなかに、西田の「義士顕彰」への個人的な心情と「宝暦治水」への認識を読み取る。

第三部

宝暦治水碑建立後の「義士顕彰」運動を先導したともいえる岩田徳義の活動と著作(『宝暦治水工事薩摩義士殉節録』明治四十五年(一九一二))から、第一回薩摩義士顕彰講演会(同年)にはじまり、平田靱負に対する贈位(大正五年(一九一六))運動や演劇・浪曲などの普及活動をとおして「薩摩義士」が全国的に波及し、物語化されていく過程を捉える。付録資料に『薩摩義士之偉業』(大正九年(一九二〇)海津郡初版発行)の変遷を記す。

「あとがき」より

平成二十一年(二〇〇九)、平田家に伝わる文書類等が新たに発見された。新出資料からは靱負の父正房以後明治・大正にいたる平田家一族の動静を知ることができる。これらの資料を紹介しつつ、「平田家系図」にみる改名・相続の手続きから一族の嫡流系譜を辿り、「平田家位牌帳」(翻刻)等は平田家の祭祀の歴史を物語る貴重な資料となっている(第四部)。

残された資料に基づいて整理した結果として、これまでいわれてきたことがらと異なる内容も多いかと思うのだが、本書がことがらの真実を見極め、顕彰活動を未来へつなぐための手がかりになればと思っている。

中西達治

1939年、岐阜県に生まれる。1962年3月、名古屋大学文学部卒業。現在、金城学院大学名誉教授 宝暦治水史蹟保存会会長 秋月悌次郎顕彰会顧問。著書、『太平記論序説』(1985年 桜楓社)『教室で文学を読む』(1991年 三省堂)『太平記の論』(1997年 おうふう)

目次

第一部 ── 江戸時代の治水政策と宝暦治水

第一章 木曾三川下流域の地勢と治水

第二章 宝暦治水

第三章 平田靱負の最期

第四章 宝暦治水の犠牲者

第五章 「宝暦治水」以後の経過

第二部 ── 宝暦治水之碑と西田喜兵衛

第一章 顕彰活動の始まり

第二章 記念碑の建設

第三章 宝暦治水之碑

第四章 成戸の三川分流成工式と油島の式典

第五章 『濃尾勢三大川宝暦治水誌』

付録『木曾長良揖斐三大川薩摩普請実跡図』

第三部 ── 薩摩義士の創出

第一章 岩田徳義

第二章 第一回薩摩義士顕彰講演会

第三章 宝暦治水の物語

第四章 史実の確認と物語化

付録『薩摩義士之偉業』の歩み

第四部 ── 平田家の祭祀と系譜

第一章 家の字は「正」

──平田靱負関係の新出資料 その一

第二章 平田家の祭祀と系譜を巡る問題

──平田靱負関係の新出資料 その二

第三章 平田靱負嫡流家蔵「平田氏系図」を読む

第四章 平田靱負辞世の和歌

第五章 平田ハナの手紙

世紀を越えたドラマチックな物語

愛知大学公館100年物語

旧陸軍第15師団長官舎から「知のサロン」へ

愛知大学東亜同文書院記念センター 編

B5判/並製 55頁 ISBN978-4-86333-089-6 C0021

本体価格 926円(税込1019円) 2015.3.30刊

2015年で104年を迎える愛知大学公館は、当初旧陸軍第15師団長官舎として建設された。本書は公館そのものだけではなく、その背景や時代環境にもふれ、一般の方にもわかりやすく書かれている。また、写真図版については、新村 猛氏をはじめとした写真家の作品や、ドイツ人建築家ラングリーガー氏の図面をベースとした豊富なものとなっている。

薩摩藩領の農民に生活はなかったか

有薗 正一郎 著

A5判/並製 88頁 ISBN978-4-86333-086-3 C1061

本体価格 800円(税込880円) 8.2.2014刊

近世中頃から近代にかけて、薩摩藩領の農民は重い貢租と商品作物の作付強制と役人の経費負担などの収奪を受けて、「生存はあったが、生活はなかった」と言われてきた。しかし、現実には農民は近世に遡るハレの日の諸行事を継承するなど生きる楽しみに彩られた「生活」を営んでいた。このかけ離れた状況を矛盾なく結び合わせる鍵は、農民がサツマイモを主食材に組み込んだことであるとの仮設を提起し、サツマイモ作の普及と農民の暮らしとの関わりを、土地利用の復元作業や営農技術書・紀行文の記述を拾って検証した、視野の拡大を促す書。

主な内容

はしがき

第一部 薩摩藩領の耕作技術と農民の暮らし研究の展望

1 問題の所在

2 「『列朝制度』巻之四 農業」の耕作技術

3 作業仮説

4 近世後半の耕作技術と農民の暮らし

5 近代の耕作技術と農民の暮らし

6 田畑の所在地を復元する

7 研究の展望

第二部 「『列朝制度』巻之四 農業」の翻刻・現代語訳・解題

翻刻・現代語訳

解題

あとがき

索引

名古屋の《堀川》には こんな歴史があった!

堀川 歴史と文化の探索

伊藤正博・沢井鈴一 著

A5判/並製 410頁 ISBN978-4-86333-083-2 C0025

本体価格 2,000円(税込2,200円) 2014.6.1刊

名古屋城とともに誕生し、街や人々の暮らしに合わせて、その姿を変えてきた堀川。用水、舟運、産業、娯楽、災害など堀川の多彩な面を、歴史の歩みと読切りの物語にまとめ、写真・図版・脚注を使って興味深く描き出す。[詳細な堀川年表を掲載]

「あとがき」より

堀川文化探索隊が活動を始めてすでに十三年がたった。これまでの活動のなかでの見聞をもとに、堀川が歩んできた歴史と周辺におけるエピソード等をまとめてみた。その過程で、まさに堀川の歴史は名古屋の歴史であり、名古屋の歴史は堀川の歴史であると、一層強く感じるようになった。第Ⅰ部歴史編は今回新たに書き下ろし、時の流れとともにその時代の激浪に翻弄され変貌してゆく堀川の姿を見つめてみた。第Ⅱ部の文化探索編は毎月おこなっている探索隊の活動の際に配布したレジュメを再編集し、上流から水の流れにしたがって下りながら、沿川での出来事を一話読切りの物語として紹介している。

主な内容

[第Ⅰ部]堀川の歴史

【江戸期】 堀川の開削 築城と堀川 堀川七橋 御普請総奉行福島正則 お城の危機 通航を取り締まる御船御番所 名古屋の大動脈堀川 東岸は材木の町、西岸は蔵の町 堀川と人々の暮らし ほか

【明治期】 明治維新後の名古屋 士族の困窮、農民の困窮 黒川の開削 熱田港の整備 犬山と名古屋を結ぶ舟がゆく 大きな足跡、黒川治愿 新たな息吹、産業の勃興 航路の維持と限界、名古屋港の築造 賑わいは伝馬橋から納屋橋へ ほか

【大正期】 発展した名古屋の玄関口納屋橋 水面を埋め尽くす筏 高まる堀川改修の機運 汚濁が進む堀川 ほか

【昭和期】 中川運河開削 黒川の改修、新市街地の水害を減らせ 悪臭を発散し汚滓を浮流する堀川・新堀川 日本初の新処理方式、堀留・熱田下水処理場の建設 軍需産業の町、名古屋へ 飢餓からの脱出、巨大井戸の掘削 伊勢湾台風来襲 ほか 【平成期】浄化をめざして、さまざまな取り組み 堀川を再び、立ち上がる人々 ほか

[第Ⅱ部]堀川文化探索

明治の技術を伝える産業遺産・庄内用水元杁樋門 三階橋に農民集結、理不尽な地租は呑めぬ 川の下を流れる川を舟が行く、矢田川伏(ふせ)越 マダム貞奴の川上絹布 べか舟が運んだ荷物 日本有数の製糸工場・原名古屋製糸所 吹上御苑のモデル・御深井の庭 花の名古屋の碁盤割 白壁・石垣の続く道四間道 五万人以上が押し寄せた納屋橋渡り初め 世界は我が市場なり・旧加藤商会ビル キリシタンの悲哀、堀川の長屋 大久保利通暗殺未遂と名古屋電燈 紫川にはまる・大須旭廓 戦前からの唯一の飾り板・岩井橋 名古屋のロンドン塔・松重閘門 堀川端わらべ歌と森の台地、古渡・金山 船乗守護の住吉神社、文人墨客の沢の観音 男踏歌の列がゆく熱田神宮 嗚呼六月九日・愛知時計 シーボルトと圭介の出会い・七里の渡し

[第Ⅲ部]堀川年表 主な参考文献

北区 歴史と文化探索トリップ [新版]

伊藤正博・沢井鈴一 著

A5判/並製 282頁 ISBN978-4-86333-078-8 C0025

本体価格 1,800円(税込1,980円) 2014年4月18日発行

「尾張名古屋は城でもつ」と歌われた名古屋は、お城とともに誕生した四百年の歴史ある町である。名古屋市北区はそれより遥かに古い歴史をもち、物部氏ゆかりの神社や源平合戦で活躍した安食重頼、南北朝時代の武将石黒重行らの足跡を辿ることができる。また城下町に農産物を供給してきた共同体意識の強い世界には流鏑馬、おまんとう、尾張万歳、獅子芝居などの神事芸能が息づいていた。一見地味な北区を「現地を歩く」堀川文化探索隊の著者たちが踏査行を重ね、一話読切りの形で掘り起こしたユニークな地域発見の書。

主な内容

志賀の里……稲置街道……柳原・土居下……下飯田界隈……杉村界隈……下街道……上飯田界隈……川中三郷……味鋺界隈……如意界隈……大我麻・喜惣治

[北区探索MAP]

参考文献

道元禅師伝記史料集成

吉田道興 編著

B5判/上製函入 906頁 ISBN978-4-86333-072-6

本体価格20,000円(税込22,000円) 2014年1月26日発行

本書は「道元禅師の伝記」に関する応永年間(1394~1428)から江戸末期弘化四年(1847)までの文献史料[例外的に対比文献として明治三十九年刊行や昭和十九年写本も若干含む]合計六十三本を、内容・形式を軸に成立順を加味して「対照表」という形に集成したものです。推奨の辭は、河村孝道 駒澤大學名譽教授。

著者について

1942(昭17年)、東京に生まれる。北海道芦別市禅法寺元住職。駒澤大学仏教学部卒業、同大学院博士課程満期退学。現在、愛知学院大学教養部客員教授。

示寂七百年を経て、いま無住の思想を読み直す。

無住 研究と資料

小島孝之 監修 長母寺開山無住和尚七百年遠諱記念論集刊行会 編

A5判/上製/函入 734頁(カラー口絵6頁)CD-ROM付 ISBN978-4-86333-048-1

本体価格15,000円(税込16,500円) 2011.12.1刊

鎌倉という仏教各宗派が勃興した時代に、幅広い仏教の知識を学んだ僧—無住。

その汎宗派的思考は、仏教説話として知られる『沙石集』や『雑談集』などの著作に結実している。本書には、仏教思想の主著である『聖財集』についての論考も多く所収し、今後の無住研究はもとより、仏教思想研究にも役立つであろう。

付録CD‐ROMには道木本『沙石集』全文をカラーで収録。

小島孝之「監修を終えて」より

無住は新しい宗派の開祖になったわけではなく、宗派史的な記述に偏りがちな仏教史の中では、取り立てて扱われることもあまりなかった。しかし、中世日本人の宗教観を民衆的な視点から見直そうという気運の起りつつある現代においては、無住はとりわけ重要な位置を占めることになるに違いない。

目次

緒 言・・・・・・長母寺住職 川辺陽介

【研究篇】

無住略伝・・・・・・小島孝之

遁世と兼学・兼修──無住における汎宗派的思考をめぐって──・・・・・・近本謙介

無住の方便思想における方・時・機・・・・・・菅 基久子

中世神道の形成と無住・・・・・・伊藤 聡

無住と武家新制──『沙石集』撫民記事の分析から──・・・・・・小林直樹

無住の正直──正直覚書──・・・・・・伊東玉美

無住と病──臨終行儀的視点から見た看取りを中心に──・・・・・・筒井早苗

無住における和歌──『沙石集』の増補改訂と詠歌活動──・・・・・・平野多恵

無住の作善活動と中条氏との交流・・・・・・山野龍太郎

無住と尾張万歳・・・・・・安田文吉

無住と梵舜本『沙石集』の位置・・・・・・加美甲多

『沙石集』における貧富・・・・・・平川恵実子

『沙石集』の道命和泉式部説話──読経道伝承から読み解く──・・・・・・柴 佳世乃

『聖財集』をめぐって──その位置付けと概観──・・・・・・末木文美士

『聖財集』の写本・・・・・・米田真理子

思想史からみた『聖財集』・・・・・・和田有希子

『聖財集』における無住の諸宗観・・・・・・高柳さつき

『聖財集』と「安穏」・・・・・・市川浩史

『類聚既験抄』における『沙石集』摂取についての覚書・・・・・・川崎剛志

『月庵酔醒記』と無住著作・・・・・・佐々木雷太

『沙石集』という〈名〉の踏襲をめぐって──『続沙石集』を中心に──・・・・・・吉田 唯

『沙石集』に於ける時代観と人間像──用語の分析試論──・・・・・・Hartmut O.Rotermund

Mujū Ichien and the Inclusivism of the Lotus Sutra

(無住一円と法華経の汎宗派的思考)・・・・・・Robert E.Morrell

【資料篇】

新出『沙石集』大永三年写本について・・・・・・落合博志

新出平仮名本『沙石集』(道木本)の紹介・・・・・・土屋有里子

真福寺本『沙石集』の考察──「頸縊聖事」を中心として──・・・・・・土屋有里子

無住の見た風景を歩く──『沙石集』『雑談集』を手がかりとして──・・・・・・山田健二

無住道暁著作伝本一覧(奥書・識語集成)・・・・・・土屋有里子編

無住関係文献目録・・・・・・渡邉信和・佐々木雷太編

監修を終えて・・・・・・小島孝之

後 書・・・・・・長母寺住職 川辺陽介

「大洋革命の世紀」を非ヨーロッパ現地資料から考察した古典的著作!

16世紀世界史におけるトルコ勢力の諸問題

W.E.D.アレン 著 尾髙晋己 訳

A5判/並製 142頁 ISBN978-4-86333-044-3

本体価格2,300円(税込2,530円) 2011.08.30刊

A.トインビーが『試練に立つ文明』において、世界の交易が「中央アジアの大草原の港から大西洋の海港へ突然に飛躍をとげた」と表現した16世紀、それは日本でも戦国時代と言われ戦争技術に革命が起きた世紀であり、ユーラシアの西からその技術をもたらした「大洋革命」は世界のコミュニケーションの回路を変革しつつあった。本書は、16世紀に転機を迎えた「オスマントルコ」が世界史の中心となって展開した歴史を、トルコやロシアなど当事国の資料を駆使して簡潔精確に描いたものであり、ブローデルの大著『地中海』の改訂版に影響を与えた古典的著作の初邦訳。

主な内容

はじめに

第1章 序

第2章 トルキスタン史における経済的な諸要素

第3章 「大洋革命」へのオスマンの対応

第4章 16世紀トルキスタンの危機

第5章 オスマン人とトルキスタン──ドン=ヴォルガ川運河建設計画

第6章 16世紀末,インド洋およびカスピ海におけるオスマン人

原注 付録 16世紀のオスマンのスルタンと主な諸国家の君主の系図

索引

扇が日本文化のなかでもつ多彩な機能とシンボリズム

扇の文化 愛知大学フォークライフ研究会

高橋 貴 編

A5判/並製 112頁 ISBN978-4-86333-043-6

本体価格1,000円(税込1,100円) 2011.3.31刊

折りたためる扇は、平安時代初め頃に日本で発明された。以来、扇は開閉できるため多様な形態と動作がとれることで、単にあおぐための道具ではなく、表現手段としても幅広く利用されることになった。扇面はキャンバスとなり、また神事、芸能などでも広く使用されている。扇はまさに「日本文化を象徴する道具」であった。本書ではこうした特徴をもつ扇文化のいくつかの側面を写真、図版を利用しながら説明し、すぐれて多義的で複能的な扇が韓国、中国、ヨーロッパへと伝播し別の意味作用を引き受けるにいたった姿から、比較文化的日本論への可能性をも展望する。

主な内容

カラー口絵

第Ⅰ部 日本の扇文化 高橋 貴

儀礼の中の扇……開帳詣 名所図会とは 円形の扇 豊饒の扇 祈る扇 他

道具としての扇……東山の春興 『枕草子』の扇 あおぐ 差し隠す 受ける 書く、描く 落語の源平盛衰記 遊ぶ 扇をつくる

第Ⅱ部 扇と扇面の東西比較へのスケッチ 河野 眞

はじめに:〈縮み志向の日本人〉論から

散見:日本と中国の扇と扇面

扇と日本文化:時空次元の変化をもたらす扇の開閉、そして西洋の扇へ

西洋文化の扇:閉じられた空間としての扇面とその背景のアーチ

扇にみる過剰なシンボルの日本文化

地方史・文化史・風俗史等に貴重な資料を提供する寺院日記 【全五巻完結】 発売中

豊橋市浄慈院日別雑記 I〜V

渡辺和敏監修 愛知大学綜合郷土研究所編

『豊橋市浄慈院日別雑記』は、三河国渥美郡羽田村(現在の豊橋市花田町)に所在する多聞山浄慈院で、文化十年(一八一三)から明治十九年(一八八六)までのあいだ三代にわたって書き継がれた、宗教的・世俗的活動を記した日記である。そこには、寺院としての諸行事のほかに加持祈祷の内容やそれによる入金額、農作業と日雇い賃、寺子屋としての業務やそれに対する祝儀内容、住職や下男の日常生活、その日常を支える諸買物品と物価が記され、年末には小作地の年貢や祠堂金貸付に関する記述も見られる。こうした日常的・年中行事的な事柄に加え、羽田村が吉田城下に隣接していたため、城下町であると同時に東海道の宿場でもあり、豊川舟運や信州・別所街道で奥三河や信濃国方面と通じ、伊勢国川崎との通船や三河・伊勢湾から外洋へ出る廻船の湊の所在地でもあった吉田の町域でのことや東海道筋のこと、あるいは「ええじゃないか」や吉田藩の藩主・藩士のことなどにいたる非日常的な出来事や風聞についても記してある。この貴重な資料を、愛知大学綜合郷土研究所による校訂作業を経て残存する日記のすべてを全五巻本に活字化し、文化史・地方史・風俗史・農業史・医学史等関係諸領域の研究に資するものである。

全5巻目次・解題・本文見本はこちらへ(pdf)

豊橋市浄慈院日別雑記 自 文化十年 至 天保十四年

渡辺和敏 監修 愛知大学綜合郷土研究所 編

A5判/上製/函 628頁 ISBN978-4-901095-85-3

本体価格11,000円(税込12,100円) 2007.3.31刊

多聞山浄慈院住職の1813年以降の日記 愛知大学綜合郷土研究所資料叢書 第9集。

豊橋市浄慈院日別雑記 Ⅱ 自 天保十五年 至 安政七年

渡辺和敏 監修 愛知大学綜合郷土研究所 編

A5判/上製/函 666頁 ISBN978-4-86333-002-3

本体価格11,000円(税込12,100円) 2008.3.31刊

多聞山浄慈院住職の1813年以降の日記 愛知大学綜合郷土研究所資料叢書 第10集。

豊橋市浄慈院日別雑記 Ⅲ 自 文久四年 至 明治五年

渡辺和敏 監修 愛知大学綜合郷土研究所 編

A5判/上製/函 548頁 ISBN978-4-86333-012-2

本体価格 9,500円(税込10,450円) 2009.3.15刊

多聞山浄慈院住職の1813年以降の日記 愛知大学綜合郷土研究所資料叢書 第11集。

豊橋市浄慈院日別雑記 Ⅳ 自 明治六年 至 明治十四年

渡辺和敏 監修 愛知大学綜合郷土研究所 編

A5判/上製/函 558頁 ISBN978-4-86333-028-3

本体価格10,000円(税込11,000円) 2010.3.25刊

多聞山浄慈院住職の1813年以降の日記 愛知大学綜合郷土研究所資料叢書 第12集。

愛知大学付属図書館蔵の霞山文庫の手稿本調査報告書を校訂編集!

東亜同文書院 阿片調査報告書

谷 光隆編 愛知大学東亜同文書院大学記念センター刊 発売=あるむ

A5判/上製/函入 624頁 ISBN978-4-901095-74-7 C3022

本体価格 15,000円(税込16,500円) 2007.4.10刊

愛知大学付属図書館が継承した霞山文庫の420冊の和綴じ稿本「東亜同文書院調査報告書」は、愛知大学の実質上の前身・東亜同文書院が実施した中国調査旅行の成果であり、革命前中国の姿を包括的に伝える希有なドキュメントである。本書はこれら稿本中から、中国近現代史に深刻な影響をあたえた「阿片」に関する調査報告を東洋史家である編者が校訂編集したもので、『阿片資料集成CD-ROM版』と姉妹編をなす貴重な資料集である。

解説・目次はこちらへ(PDF)

愛知大学が所蔵する霞山文庫から貴重な阿片文献資料をCD-ROMに集成

阿片資料集成 東亜同文会東亜同文書院 CD-ROM版

谷 光隆編 愛知大学東亜同文書院大学記念センター刊 発売=あるむ

C3022 B5判/上製/函入 ISBN4-901095-52-8 248頁+PDF形式資料CD-ROM

本体価格 18,000円(税込19,800円) 2005.5.15刊

中国現代史の重要問題である「阿片」に関する文字通り多種多様な資料を、中国調査研究機関・東亜同文会と上海に設立された教育機関・東亜同文書院が終戦までの47年間にのこした刊行物・編纂書等から博捜。問題が隠蔽されがちで確実な情報・資料に乏しい“負の歴史”の実像に迫る阿片資料2670余を検索可能なCD-ROM版に収録。当時におけるもっとも広範かつ持続的な調査成果として今日再評価の機運にある文献を校訂した労作である。

主な内容

『東亜同文会著録編刊 阿片資料集成』及び『東亜同文書院著録編刊 阿片資料集成』解説

収録文献一覧

収録文献解題

東亜同文会著録編刊 阿片資料集成目次

東亜同文書院著録編刊 阿片資料集成目次

阿片資料本文〔CD-ROM〕

美作国の地域に根ざした初の農書を翻刻・現代語訳で紹介!

江見農書 翻刻・現代語訳・解題

有薗正一郎著(愛知大学文学部教授・地理学)

A5判 82頁 ISBN978-4-86333-018-4 C1061

本体価格 800円(税込880円) 2009.11.17刊

美作国江見(岡山県美作市)という盆地の集落で文政七(一八二四)年頃に著された本書は、営農経験を積み新知見にも接していた著者が、その技術を同郷の人々に普及するべく残した、当時の情報を豊かに含む一次農書である。有用樹木の植樹要領、工芸作物を中心とした農作物の耕作技術、施肥の方法や時期が細かく記されており、貴重な資料価値をもっている。研究者はじめ関連の方々に翻刻と現代語訳・注を付して提供する。

主な内容

植樹の要領

農作物の播種植付け適期一覧

農作物の耕作技術

イネ ムギ コムギ ダイズ ワタ ダイコン アブラナ ソバ アワ ゴマ ソラマメ エンドウ アズキ ナス ウリ キュウリ スイカ ユウガオ カボチャ サツマイモ ニンジン ゴボウ ショウガ チャ 芽チャ タバコ アイ ベニバナ 豆をとるササゲ 長ササゲ ブドウアズキ チシャ ミズナ ヒエ サトイモ カラシナ 蛇形イモ ネギ類 タカキビ イナキビ トウモロコシ ナタマメ シソ コンニャク ホオズキ ヒョウタン イグサ

肥料の部

諸品目名と諸作物名一覧

訳注 解題

20世紀後半の庶民の食体験を語る痛快随筆集

喰いもの恨み節

有薗正一郎著

B6判 188頁 ISBN978-4-86333-007-8 C0095

本体価格 1,200円(税込1,320円) 2008.8.2刊

終戦直後の食料難のなごりを体験しながら育った著者が、幼少期を過ごした「喰うものがない」昭和20年代から、高度成長期、飽食の時代をつらぬいて持続する「喰いもの」への恨みと感謝を吐露した快著。

「この本は私の餓鬼人生の記録です。“こんな人生もあったのか”と思っていただければさいわいですし、また 20世紀後半を生きた庶民の食体験として読んでいただければ、もっと幸せです」──本書より。

主な内容

昭和二〇年代後半 サトウキビ/花パン/小粒のジャガイモ/二個一円のキャラメル/パチンコ屋の羊羹/マッカーサーのタケノコ/伊集院饅頭 他

昭和三〇年代前半 ダイヨウショク/ダイコンの千切り入り味噌汁/カボチャガライモ/アイスキャンデー/金生饅頭/ツバナ/トンカツ/納豆/卵/ロバのパン 他

昭和三〇年代中頃 ゼンザイ/バナナさん/カレーライス/タマネギのアンカケ/カッパンダゴ/田舎のボタモチ/即席ラーメン/かき氷 他

昭和三〇年代後半 魚肉ソーセージ/ジェットパンとシンコム三号/アイスボンボンとアイスマンジュウ

昭和四〇年代 絹ごし豆腐/ビフカツ/クジラ肉/キャベツの葉の行方/ハムサラダ/イワシのテンプラ/ハモのフライとバウムクーヘン/ブタミソ/カツオのセンジとハラガワ 他

昭和五〇年代以降 プリン/三ババ飲み屋の結氷刺身/ベトナムの喰いもの三題/アッサムのオカラフライ/イギリスのフィッシュアンドチップス/酒の肴 他

歴史科教師をめざす人々におくる歴史授業の具体像とノウハウ 好評重版!

入門 歴史教育 授業づくりの視点と方法

別所興一・鳥山孟郎編

鬼頭明成・木村宏一郎・鳥山孟郎・波多野淑子・別所興一・堀崎嘉明・松本通孝・村瀬克己・安井俊夫 著

A5判 162頁 ISBN4-901095-73-0 C1020

本体価格 1,500円(税込1,650円) 2006.9.9刊

歴史は人類の英知を集積し、その未来の姿を映し出す大きな“鏡”である。ところが今日、歴史は人々のナショナルな意識をかきたて、もっぱら“国益”奉仕に利用されかねない危機にさらされている。本書は、中学・高校の現場で歴史教育に長年携わってきた9人の著者が、21世紀の歴史教育の担い手となる世代にバトンタッチしようとしてまとめた“希望と警告”の書である。読者はここに、“科学的な社会認識と主権者意識”の育成をめざす歴史授業の具体像とノウハウを発見するにちがいない。正確な歴史情報収集のためのWEBサイトを収録。

主な内容

1 歴史教育のめざすもの

生徒の歴史意識と歴史教育 地域史の掘り起こしと地域教材 現代史学習の意義と視点

2 授業方法と教材、評価

歴史学習の方法 歴史学習のための教材・教具 評価について考える

3 授業づくりの方法と授業実践例

授業づくりの方法と学習指導案の作成 3時間の授業実践例─「満州事変と国際連盟脱退」

4 授業の内容構成を考える──具体的事例を通して

東南アジアの歴史をどう教えるか 十字軍の授業 フランス革命

須恵器と文字を伝えた人びと 江戸時代の海外情報と近代化構想

5 歴史教育をめぐる諸問題

自国史と世界史 「アジアの中の日本」という視点を 歴史学と歴史教育の関係

6 学校教育制度と歴史教育の変遷

明治憲法体制下の歴史教育 新憲法・教育基本法下の歴史教育 教育行政と教科教育

7 外国の歴史教育

考えさせる歴史教育─イングランドの場合 韓国の歴史教育

8 資料篇

インターネットの利用 歴史情報収集のためのWEB重要サイト

もし秦の始皇帝の焚書なかりせば……

中国人と書物 その歴史と文化

張 小鋼著(金城学院大学父母会特別研究助成費出版)

四六判 220頁 ISBN4-901095-59-5 C1022

本体価格 1,800円(税込1,980円) 2005.3.31刊

先人の教えを書物に学び、その語るところを後世に伝えるエネルギー。散逸した書物を集め、異本とあわせて校訂し、時代にあった注釈を付し、その文章を批評する。また刻本として、世に流布させる。漢代以降、一貫して重用された儒家の教えは、科挙という官吏登用制度とともに中国知識人の精神生活に影響を与え、独特の書物文化をつくりあげた。

科挙に志すものも在野の文人も、人生の喜怒哀楽を書物と過ごした中国知識人と書物をめぐる中国文化論。

主な内容

序章

第一章 読書 第二章 焚書 第三章 集書 第四章 校書 第五章 注釈

第六章 句読 第七章 刻書 第八章 偽書 第九章 蔵書 第十章 余話

終章

あとがき 参考文献 中国歴代王朝表

女の見た戦場

坂田喜代著(日中女性友好協会会長・邦楽家)

四六判/上製 354頁 ISBN4-901095-29-3 C0095

本体価格 2,000円(税込2,200円) 2002.9.28刊

日中戦争のさなか、名古屋女子青年団の一員として中国湖北省奥地の最前線まで慰問の旅をした著者が、昭和17年に刊行した異類の戦場訪問記の60年ぶりの復刊。軍国イデオロギーの見えない壁を娘の身軽さで乗り越えその向こうに見たものは……。今日議論の的となっている日本の中国に対する戦争責任の問題も、本書のような“ひとの身丈”から見たものを通してはじめて人びとのものとなるのでは。著者は数十年来中国からの留学生を支援し続け、『留学生の母』と呼ばれてきた。中国の教育支援プログラム「希望工程」にも尽力。今日の視点から戦争の時代を考えてみるための好著です。

討論会報告書

飲茶の起源地はどこか

愛知大学綜合郷土研究所編

A5判 68頁 カラー口絵 ISBN4-901095-60-9 C0039

本体価格 800円(税込880円) 2005.9.10刊

茶を愛する人たちに贈る一日で読める飲茶のはじまりの話!「チャの木とお茶」を追い求めて、モンゴルの草原からスリランカ、西はトルコやモロッコまで出かけるハードなフィールドワーカー五人が「お茶」という飲み物の起源地をめぐり蘊蓄をかたむけて討論。そこから見えてくるのは、今日親しまれているお茶からは想像もつかない多様で豊かな飲茶の姿であり、人々が好ましく生活するために風土・習慣の中から作りあげたものの不思議な魅力である。

主な内容

カラー口絵(擂茶の工程/打油茶の工程/油茶の工程/さまざまな「飲茶」)

討論会の仕掛け人いわく

《第一部 発表》

飲茶用茶葉の原植物としてのツバキ属チャ節の種 横内 茂

飲茶と民族 松下 智

調理法から見た中国の飲茶 南 廣子

「飲み物」としての油茶 早川史子

飲茶の起源地はどこか 金丸瑠美

《第二部 討論》

討論のための話題提供

討論「飲茶の起源地はどこか」

飲茶に関わる文献